Le sport féminin : la même sueur, mais pas la même reconnaissance

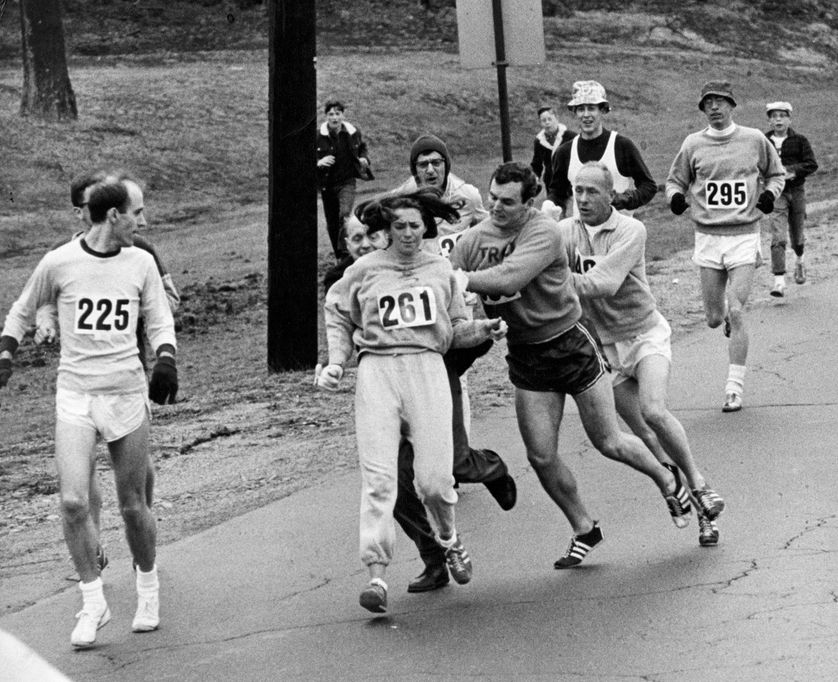

Par Boston Globe – Getty. Kathrine Zwitzer, agressée le 19 avril 1967, lors du marathon de Boston.

Des millions de spectateurs, des stades pleins, des records battus. Le sport féminin ne cesse de progresser. Et pourtant, derrière cette vitrine de modernité se cache une réalité beaucoup moins reluisante : les femmes athlètes continuent de jouer à armes inégales. Car dans le monde du sport, la performance ne garantit ni la reconnaissance, ni la rémunération que ces femmes méritent.

Mêmes efforts, différents salaires

En 2023, Sam Kerr, attaquante de Chelsea et star mondiale du football féminin, a gagné environ 500 000 euros. De l’autre côté, son équivalent masculin Harry Kane dépasse les 20 millions. Même sport, même poste, même engagement. Mais deux mondes différents. Ce n’est pas une anomalie, c’est la norme. Ces écarts sont présents dans différents sports, une joueuse de D1 française gagne en moyenne 2 500 € par mois, contre 100 000 € pour un joueur de Ligue 1. Le FC Barcelone féminin, triple finaliste de Ligue des Champions, tourne avec 10 millions de budget, contre 500 millions pour les hommes. Le tennis est également un sport ou l’inégalité est malheureusement présente, en 2023, le Masters féminin a distribué 9 millions de dollars et hors des projecteurs, les dotations féminines restent 30 à 50 % inférieures.

Moins vues, donc moins payées

Le sport féminin est pris au piège d’un cercle vicieux : moins visible, donc moins sponsorisé et médiatisé. Résultat ? 40 % des pratiquants sont des femmes, mais elles ne bénéficient que de 4 % de la couverture médiatique mondiale. Et seulement 0,4 % du sponsoring sportif mondial leur est destiné. La Coupe du monde féminine 2023 a pourtant réuni 2 milliards de téléspectateurs. Mais les joueuses ont reçu quatre fois moins que leurs équivalents masculins en 2022. Le succès est là mais les moyens, eux non.

Sexisme structurel : une tradition bien ancrée

Le sport a longtemps été pensé par et pour les hommes. Pendant des décennies, les Jeux Olympiques ont exclus les femmes, considérées comme trop faibles ou trop inintéressantes. Ce n’est qu’en 1934, après le combat d’Alice Milliat, une militante infatigable pour l’égalité des sexes, que les épreuves féminines ont été intégrées aux JO. Mais les mentalités tardent à suivre. Tenues imposées, sexualisation des corps, contrôle de la féminité : les sportives doivent souvent composer avec des injonctions absurdes. Pourquoi impose-t-on aux volleyeuses des shorts très courts quand leurs équivalents masculins portent des tenues amples ? Pourquoi les tenues des gymnastes ou des joueuses de beach-volley doivent-elles encore plaire au “regard masculin” plus qu’assurer confort et performance ? Ce “male gaze”, comme dit la militante Laura Mulvey, est partout. Même là où l’on prétend juger uniquement sur le mérite. Dans certains clubs, les sportives n’ont même pas de vestiaires dignes de ce nom. Elles doivent partager des installations à peine propres, parfois même s’habiller dans les tribunes, pendant que les hommes disposent d’infrastructures modernes, spacieuses, souvent montrées dans les médias. Les équipements, les soins médicaux, le matériel, tout est pensé en priorité pour les sections masculines. Ces écarts ne sont pas que logistiques. Ils traduisent une hiérarchie profondément présente. Un message implicite mais clair, l’homme passe avant tout.

Harcèlement, abus et silence forcé

Le monde du sport n’échappe pas au fléau des violences sexistes. 55 % des sportives déclarent avoir subi du harcèlement ou des abus sexuels au cours de leur carrière. Entraîneurs, dirigeants, agents : les figures d’autorité deviennent parfois des bourreaux, dans l’indifférence générale. Le mouvement #MeToo a commencé à briser ce silence. Mais la peur des représailles, la précarité des contrats dans certaines fédérations maintiennent encore trop de victimes dans l’ombre. Derrière les sourires sur le podium, de nombreuses athlètes souffrent en silence. Pour les sportives racisées, la réalité est encore plus rude. Invisibles dans les médias, souvent reléguées au second plan par les sponsors, elles subissent un double regard : sexiste et raciste. Elles sont plus exposées aux remarques discriminantes, à la stigmatisation de leur corps ou à des standards de beauté eurocentrés qu’elles sont priées de suivre pour « correspondre à l’image ». Cette double peine limite leur ascension, leur reconnaissance, leur place dans les structures dirigeantes du sport.

Les stéréotypes qui persistent

Pourquoi ces inégalités résistent-elles, malgré les performances, les records et l’engouement croissant pour le sport féminin ? Parce qu’elles s’enracinent dans des stéréotypes sexistes tenaces. Le mythe d’une prétendue infériorité physique des femmes continue de servir d’excuse à une hiérarchie injuste. À cela s’ajoute les médias qui diffusent ce qui rapporte et les sponsors investissent là où il y a de la visibilité. Pire, certains règlements freinent activement la progression : des championnats féminins peinent encore à être reconnus comme professionnels, privant les joueuses de droits fondamentaux. Tant que le regard collectif ne changera pas, les sportives devront continuer à prouver leur force sans perdre leur féminité, gagner sans déranger, briller sans trop en faire. Leur légitimité, elles doivent malheureusement la reconquérir à chaque match, chaque podium, chaque prise de parole.

Des victoires arrachées, pas offertes

Malgré tout, certaines avancées redonnent espoir. En 2022, les footballeuses américaines ont obtenu l’égalité salariale après six ans de bataille juridique. Certains pays comme la Norvège et l’Australie ont suivi l’exemple. En France, le PSG et l’OL investissent davantage dans leurs sections féminines. Des campagnes ciblées menées par Nike, Adidas ou Visa donnent enfin une tribune aux sportives. Mais ces progrès sont l’arbre qui cache une forêt d’injustices. Ils ne doivent pas masquer l’essentiel : on parle de droits fondamentaux, pas de privilèges. L’égalité ne devrait pas être l’aboutissement d’un combat. Elle devrait être la norme.

Le sport est un miroir de notre société.

Tant que les femmes y seront moins payées, moins vues, moins crues, le message est limpide : elles valent moins. Et pourtant, tout prouve le contraire. Le talent est là. L’engagement est là et le public est prêt. Il ne s’agit pas de favoriser les femmes. Il s’agit d’être justes. Et dans le sport, la justice commence par l’égalité de traitement, de salaire, de respect. Parce qu’une médaille n’a pas de genre.